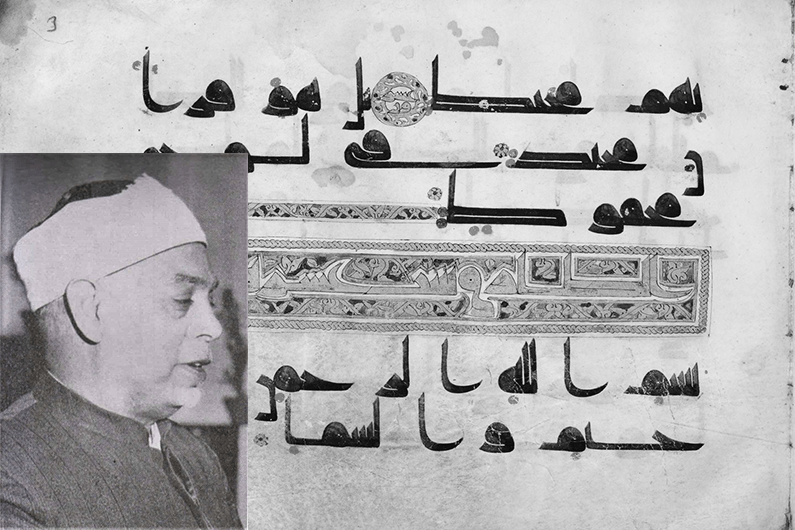

الأخلاق القرآنية في متن العلاّمة دراز وسياقه التاريخي

الجزء الثاني: من فكر العلامة دراز

ثانيا: “حقيقة الوحي” في نظر العلّامة دراز

1-في تفسير ظاهرة الوحي: أطروحات وإشكاليات

تعدّدت التصورات والأحكام في تفسير ظاهرة “الوحي”، ومنها:

– التفسير المعروف لدى علماء القرآن، متقدميهم ومتأخريهم، حيث تعريف القرآن بأنه “كلام الله تعالى، المنزّل على رسول الله (ص)، بواسطة ملاك الوحي جبريل عليه السلام، المتعبَّد بتلاوته، المنقول إلينا بالتواتر، المجموع بين دفتي المصحف، من سورة الفاتحة إلى سورة الناس”. ويضيف إليه “علماء” الأمة: السنة، باعتبارها “الوحي الثاني” بعد القرآن.

– التفسير المادي التاريخي: وقد عُرف هذا التفسير عند الماركسيين، من عرب وغيرهم. ليس “الوحي” عند هؤلاء إلا انعكاسا لواقع مادي، فيه أنتِج، وفيه أثر من جديد. وهم لا يفرّقون بين “وحي قرآني” (القرآن) و”آخر سني” (السنة)، وإنما هما سيان عندهم، رغم الاختلاف الواضح بينهما من حيث البنية. وأقل منهم، نجد فئة أخرى اعترفت بربانية مصدر القرآن، دون أن تفصله عن الواقع المادي والفكري الذي أنزِل فيه. إلى الفئة الأولى، ينتمي أمثال سلامة كيلة (في كتابه “الإسلام في سياقه التاريخي”) وعبد السلام الموذن (في دراستيه “النبي محمد والدولة القومية العربية” و”الوعي التاريخي القومي”)… إلخ. وإلى الفئة الثانية، ينتمي أمثال: محمد أحمد خلف الله (في كتابه “الفن القصصي في القرآن الكريم”)، ونصر حامد أبو زيد (في كتابه “مفهوم النص”).

– التفسير السيكولوجي: وهؤلاء لا يتحرجون في تفسير ظاهرة “الوحي” تفسيرا سيكولوجيا، ينطلق من تفسير شخصية الرسول (ص) باعتباره المتلقي الأول للوحي من مصدره، ثم ينتقل إلى تفسير شخصيات الصحابة (ض) باعتبارهم المتلقي الثاني للوحي بعد النبي (ص) مباشرة. من أصحاب هذا التفسير من يقف عند تفسير القبول أو الرفض بالدوافع السيكولوجية، ومنهم من يتعدى ذلك ليتصور الوحي خطابا ناتجا عن مريض في النفس يهذي. إلى الفئة الأولى، ينتمي علي الوردي (في كتابيه “وعاظ السلاطين” و”سوسيولوجيا الإسلام”). وإلى الفئة الثانية، ينتمي العفيف الأخضر (في كتابه “من محمد الإيمان إلى محمد التاريخ”[1]).

هل تتعارض التفاسير أعلاه فيما بينها بالضرورة؟

ألا يمكن أن نركّب بين ربانية المصدر وقواعد التاريخ ودوافع النفس والمجتمع في معنى واحد؟

ألا يمكن أن نأخذ بالغيب والشهادة، في تمييز واضح بينهما؟

هل القول بربانية مصدر “الوحي” تحول دون إمكانية القول بنزوله (وروده) في شرط تاريخي بعينه؟

وهل يؤثر الوحي في الناس ويخاطبهم خارج دوافعهم النفسية وظروفهم الاجتماعية؟

كثيرون همّوا بالإجابة على هذه الأسئلة، فضاعت الحقائق في متاهة الخيال، وضاعت العقائد (والإيديولوجيات) في متاهة التفاسير الوضعانية والتفاسير الاقتصادوية. فهل كان العلّامة دراز متحيزا إلى إحدى هاتين الفئتين؟ أم أنه نأى بنفسه عنهما متحيزا إلى التركيب بينهما؟

هذا ما سنحاول الكشف عنه أسفله.

2-ظاهرة الوحي في تفسير العلامة دراز

ليس هناك أي دلالة على رفض العلّامة دراز، في كتابه “النبأ العظيم”، لاعتبار: الشروط التاريخية التي نزل فيها “الوحي”، والدوافع النفسية والظروف الاجتماعية لتلقيه. وبالرغم من عدم خوضه في هذه المباحث بشكل مخصوص، فإنه يستحضر إشكاليات منها هنا وهناك، وخاصة إذا كان أصحابها ينزعون إلى إنكار “الوحي” من خلالها. وهكذا، فإن إثبات العلامة دراز لربانية مصدر القرآن (معنى ولفظا) لا ينفي قابليته في النفس والمجتمع، وإن نفيه لصدور القرآن عن علم معلم (أو مجموعة معلمين) لا يعني انفصال محمد (ص) عن زمنه وحاجة قومه والشرط العربي الذي بُعث فيه، وإن قوله بورود “الوحي” من “خارج التاريخ” (فوق التاريخ/ عالم الغيب) لا ينفي عنه فاعليته في التاريخ ومناسبته للشرط التاريخي الذي نزل فيه، وإن حقيقة القرآن الداخلية (الإعجاز الخالد) لا تنفي عنه حقيقته الخارجية (الشرط التاريخي، الدوافع النفسية، الظروف الاجتماعية… إلخ).

هي أربعة مقولات إذن، يدفع بها العلامة دراز لإثبات ربانية مصدر القرآن (معنى ولفظا):

أولا؛ القرآن ليس إيحاء ذاتيا.

ثانيا؛ لم يأخذ النبي (ص) القرآن عن معلّمٍ في الأرض.

ثالثا؛ القرآن صادر عن قوة خارجية عالمة وأعلى قوة من قوة النبي (ص).

رابعا؛ الحقيقة الجوهرية للقرآن دالة على ربانية مصدره.

أولا؛ في أن القرآن ليس إيحاء ذاتيا من نفس النبي (ص).

لا ينكر العلامة دراز أن تكون أخبار التاريخ رائجة بين الناس، ولكنه يستغرب ويستبعد أن تكون رائجة بتلك التفاصيل الدقيقة المذكورة في القرآن. يقول: “لا نقول أن العلم بأسماء بعض الأنبياء والأمم الماضية وبمجمل ما جرى من حوادث التدمير في ديار عاد وثمود وطوفان نوح وأشباه ذلك لم يصل قط إلى الأميين؛ فإن هذه النتف اليسيرة قلما تغرب عن أحد من أهل البدو أو الحضر. لأنها مما توارثته الأجيال وسارت به الأمثال. وإنما الشأن في تلك التفاصيل الدقيقة والكنوز المدفونة في بطون الكتب فذلك هو العلم النفيس الذي لم تنله يد الأميين ولم يكن يعرفه إلا القليل من الدارسين”. [2]

وكأن العلامة دراز يستنكر على القائلين بذاتية “الوحي” متسائلا:

فكيف لرجل أمّي أن يعرف ما لا وجود له إلا في بطون الكتب؟

وكيف لذلك أن يتاح له وقد وجد نفسه في أمة لم تعرف الكتاب (الكتابة) بحق إلا بنزول القرآن؟

وبالإضافة إلى تفاصيل التاريخ في القرآن، لا يخلو هذا الأخير من تفاصيل أخرى، هي تفاصيل: العقائد الدينية. وإذا كانت تفاصيل التاريخ مستغلقة على رجل أمي وكافة بني قومه، فإن تفاصيل الغيب لن تكون إلا أكثر استغلاقا منها[3]. والغيب في المعاني التاريخية أقرب إلى الذهن من الغيب في أخرى لا تاريخية، لضعف في الإنسان ومحدودية في قدراته بحدوده المكانية والزمنية.

وإذا كان القرآن معجِزا في غيبه الحاضر (التاريخ واللاتاريخ)، فإنه أكثر إعجازا في غيب آخر هو: الغيب في المستقبل. وتلك هي “النبوءات الغيبية”، كما أسماها العلامة دراز، وهي ثلاث نبوءات متجلية فيما يلي:

– ما يتعلق بمستقبل الإسلام (الحفظ).

– ما يتعلق بمستقبل حزب الله (هم الغالبون).

– ما يتعلق بمستقبل حزب الشيطان (هم الخاسرون).[4]

ثانيا؛ في أن النبي (ص) لم يتلقّ القرآن من معلّم.

لم يثبت عن النبي (ص)، أنه:

– تلا كتابا أو كتبه بيمينه.

– تعلم من قومه الأميين.

– تعلّم من غير قومه.

هذه هي الحجج التي يسوقها العلامة دراز لنفي تلقي محمد (ص) للقرآن عن معلم، خاتما سَوْقه بقوله: “هؤلاء قوم محمد (ص) وهم كانوا أحرص الناس على خصومته، وأدرى الناس بأسفاره ورحلاته، وأحصاهم لحركاته وسكناته، قد عجزوا كما ترى أن يعقدوا صلة علمية بينه وبين أهل العلم في عصره. فما للملحدين اليوم وقد مضى نيف وثلاثة عشر قرنا انقضت فيها سوق الحوادث، وجفت الأقلام، وطويت الصحف، لا يزالون يبحثون عن تلك الصلة في قمامات التاريخ، وفي الناحية التي أنف قومه أن ينبشوها”.[5]

ثالثا؛ في أن “الوحي” قوة خارجية وعالمة وذات قوة أعلى من قوته.

يقول عبد الله دراز: “هي إذن قوة خارجية؛ لأنها لا تتصل بهذه النفس المحمدية إلا حينا بعد حين.

وهي لا محالة قوة عالمة؛ لأنها توحي إليه علما.

وهي قوة أعلى من قوته؛ لأنها تحدث في نفسه وفي بدنه تلك الآثار العظيمة (علّمه شديد القوى ذو مرّة).

وهي قوة خيرة معصومة؛ لأنها لا توحي إلا الحق ولا تأمر إلا بالرشد”.[6]

رابعا؛ في الإعجاز الداخلي للقرآن.

وبعد إثبات “الوحي” من خارجه، ينتقل العلامة دراز إلى إثبات إعجازه الداخلي “للذين يريدون أن يأخذوا حجة القرآن لنفسه من نفسه”. فبإعجازه الداخلي، ينتفي قول من قال بصنعه من لدن بشرٍ، كما انتفى بالإعجاز الخارجي (حسب العلامة دراز). لا يخرج الإعجاز الداخلي –في نظر العلامة دراز-عن ثلاثة أنواع: “الإعجاز اللغوي، والإعجاز العلمي، والإعجاز الإصلاحي التهذيبي الاجتماعي”.

يقول محمد عبد الله دراز: “لن يجد فيه (في القرآن) إلا قوة شاذة تغلب كل غالب، وتتضاءل دونها قوة كل العالم، وكل زعيم، وكل شاعر وكاتب، ثم تنقضي الأجيال والأحقاب ولا ينقضي من عجائب، بل قد تنقضي الدنيا كلها ولمّا يحطِ الناس بكل ما فيه”.[7]

وإننا لنجد العلامة دراز، في كتاب “النبأ العظيم”، يركّز على الإعجاز البلاغي للقرآن أكثر من غيره. ومن هذا الإعجاز، يذكر:

– عجز البلغاء أن يأتوا بمثله في زمن البلاغة.

– عجز معارضيه عن الإتيان بمثله، بالرغم من: ورود أسباب هذه المعارضة، وانشغالهم بها.

– إعجازه للعرب من معهود لغتهم العربية.

– عجز الناس عن التماثل معه والتفاضل عليه، بالرغم من تماثلهم فيما بينهم، وتفاضلهم على بعضهم البعض.

– “غرابة لحنه التي لا توجد في ألحان أخرى”.

– “لذة نظم الحروف ووصفها وترتيب أوضاعها فيما بينها”.

– تناسق معانيه وتناسب سياقاته في كل قطعة منه، وفي كل سورة منه، وفيما بين بعض سوره، وفي مجمله… إلخ.[8]

وعموما، في كتاب آخر هو كتاب “حقيقة الوحي”، يعرّف العلامة دراز “الوحي”:

– بأنه إعلان خفي: مصدره من الله تعالى، إلقاء وقذف في قلوب ونفوس الأنبياء، يجبَر عليه الأنبياء ولا يختارونه[9]، سنة من سنن الله تعالى… إلخ.

– وهو عدة أنواع: الوحي المباشر (رؤى المنام، الإلقاء في اليقظة… إلخ)، من وراء حجاب (الصوت في الأشجار والأحجار)، عبر رسول السماء (جبريل عليه السلام)… إلخ.

– يأتي بهيئات غير طبيعية، شهد بعضها الصحابة (نزول الآيات العشر الأولى من سورة “المؤمنون”، حيث جاء “الوحي” كدوي النحل).

– كانت له بداية ونهاية: بدايته “اقرأ”، ونهايته “واتقوا يوما تُرجعون فيه إلى الله”. وقد وردت أقوال أخرى في هذا الباب.

… إلخ.[10]

وفي كتاب آخر، هو كتاب “مدخل إلى القرآن الكريم: عرض تاريخي وتحليل مقارن”، تناول العلامة دراز الكثير من المباحث أعلاه (تكوين الموحى إليه، تفسير ظاهرة الوحي وأثرها في العالم)، مضيفا إليها مبحث “كيفية جمع القرآن”، حيث لم يخرج عن نقاشات معتادة في هذا المبحث:

– متعلقة بشبهات مثارة حول الجمعين البكري والعثماني.

– متعلقة بشبهات تثار حول “مصحف الشيعة”.

– متعلقة بشبهات فيما يخص “تعدد الأحرف”.

– متعلقة بشبهة تحريف النص القرآني.

… إلخ.

وكلها شبهات استشراقية، يفندها العلامة دراز في كتابه، بما لا يخرج عن الحجج المعتادة لدى “علماء القرآن”.

3-تعليق

– إنه لأمر في غاية الأهمية أنْ يثبت أحد “علماء الشريعة” الكبار ربانية “الوحي” وإعجازه، دون أن ينفي نزوله في سياق تاريخي، وتأثيره في هذا السياق نفسه، وفي سياقات لاحقة بعده. وذلك هو الفتح الأول لمجال التركيب بين: الوحي وواقعه المادي، حتى يكون “الخطاب القادم من خارج التاريخ (الغيب)” فاعلا في “الواقع المادي للتاريخ”.

– لا يستطيع أحد أن ينكر جزءا كبيرا من “الموضوعية العلمية” للعلامة دراز، وتلك هي “الموضوعية” البادية في: نقده لمخالفيه بعد اقتباس منهم واستيعاب لمضامين كلامهم، محاولته صياغة ردود منطقية (من المنطق الأرسطي) مرتبة ومنظمة عليهم، اعتماده لبعض الوسائل المعاصرة في الرد (بعض نتائج السيكولوجيا والعلوم الدقيقة والسوسيولوجيا والفلسفة… إلخ)… إلخ؛ لا يستطيع أحد أن ينكر كل ذلك، إلا أن العلامة دراز يظهر بمظهر من يتكلم من خارج منطق “العلم الدقيق والمعرفة الحديثة” بحكمه على “التقدم العلمي” للمستقبل بعجز الماضي والحاضر. وهذا تخوف متفهّم عند من يعتقد أنّ كل اكتشاف علمي جديد سيسقط الوحي أو تصورا معينا له على الأقل. والحقيقة، أنّ “التقدم العلمي” يكشف خبايا الماضي ويصحح الارتباط بها ولا يسقطها، إلا من وضع هذا الإسقاط بين عينيه منذ أول خطوة للبحث والكشف.

– في الإعجاز أيضا، لا يقف العلامة دراز عند الإعجاز البلاغي فحسب، بل إنه يتجاوزه إلى أنواع أخرى من الإعجاز: في العلوم، وفي الأثر الإصلاحي والتهذيبي. وهذا هو الإعجاز الراهن لنا، كما يؤكد على ذلك مالك بن نبي في “الظاهرة القرآنية”. وهنا، لا بدّ من تنبيه مفاده أن: إعجاز البلاغة أولى من غيره في الرجوع إليه للدلالة على الصلة بالله، فلا يؤخذ بالأخرى إلا على وجه الاستئناس، لأنها مدخولة بالاعتراضات الكثيرة والشبهات والأقوال المتعددة والأخطاء المتعلقة بقصور عقل الإنسان في الزمن والمكان… إلخ. البلاغة هي البداية، وهي النهاية أيضا. صحيح أنها في حاجة إلى التاريخ، ولكنها أقرب إلى الإقناع بالرجوع إلى كبار البلاغيين وعلماء اللغة من العرب والمسلمين عامّة.

1-عنون العفيف الأخضر كتابه بعنوان “من محمد الإيمان إلى محمد التاريخ”، زعما منه رفعَ الحجاب عن شخصية يلفها الغموض. والحقيقة، أنه لم يزد هذه الشخصية إلا غموضا على غموض معرفتها لديه. وقد قرأنا هذا الكتاب المذكور، فلم نجد له أبلغ من عنوان “من محمد التاريخ إلى محمد السيكولوجيا”. وعوض أن ينطلق العفيف من تاريخ محمد (ص) ووجوده الاجتماعي، وجدناه ينطلق من رغباته وهواه وإسقاطه الجزافي لبعض تفاسير فرويد على شخصية الرسول (ص)، وذلك هو تفسير التاريخ بالرغبات وهي خاضعة له، ولا تتحرر منه إلا إذا كانت به (=بقواعده) واعية.

2-محمد عبد الله دراز، النبأ العظيم: نظرات جديدة في القرآن، دار القلم، ص 37.

9-وهذه هي حجته الأكبر على ثبوت “الوحي” من الله، فهو ليس رغبة للنبي، بل إنه استغربه بداية وأرعب به. وتلك حجة يأخذ بها مالك بن نبي أيضا، في كتابه “الظاهرة القرآنية”.

10-محمد عبد الله دراز، حقيقة الوحي، جمع وإخراج هيثم حافظ، دار الحافظ، الطبعة الأولى، 2000، من ص 17 إلى ص 84.

11-محمد عبد الله دراز، مدخل إلى القرآن الكريم: عرض تاريخي وتحليل مقارن”، ترجمة محمد عبد العظيم علي، دار القلم، 1984.